こんにちは、いなです。

ピアノ初心者のための<楽譜の読み方講座>第7回です。

前回は拍子記号についてお話ししました。

前回までの内容で、すべての楽譜に出てくる知識を習得しましたね。

今回からは、もう少し知っておかなければならない基礎知識を見ていきたいと思います。

今回は、変化記号のルール、調号と臨時記号についてです。

- 調号について

- 臨時記号について

第3回でお話しした変化記号を思い出してください。

#や♭などのことでしたね。

これには二種類あります。

楽譜の最初に書かれる『調号』と、音符の横につく『臨時記号』です。

それぞれ見ていきましょう。

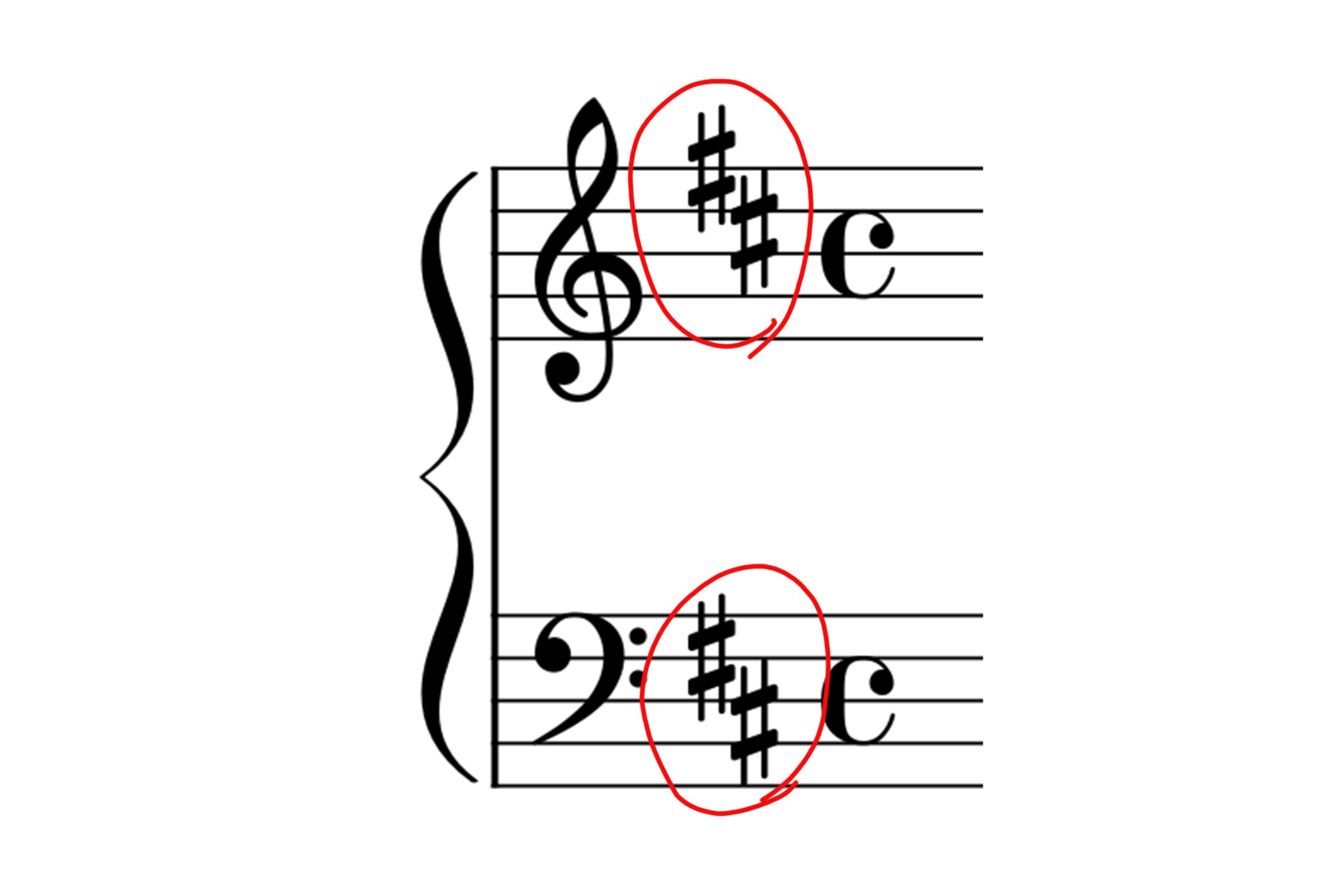

調号

調号とは

音部記号の後に、変化記号(#や♭)がまとめて書いてある場合があります。

これは『調号』といって、曲の調を表しているものです。

調については、とりあえず今はおいておきましょう。

楽譜の読み方とは別に、詳しく書いていきます。

#(シャープ)と♭(フラット)が同時に書いてあることはありません。

- 何も書いていない

- #が1~7個書いてある

- ♭が1~7個書いてある

上記の3通りです。

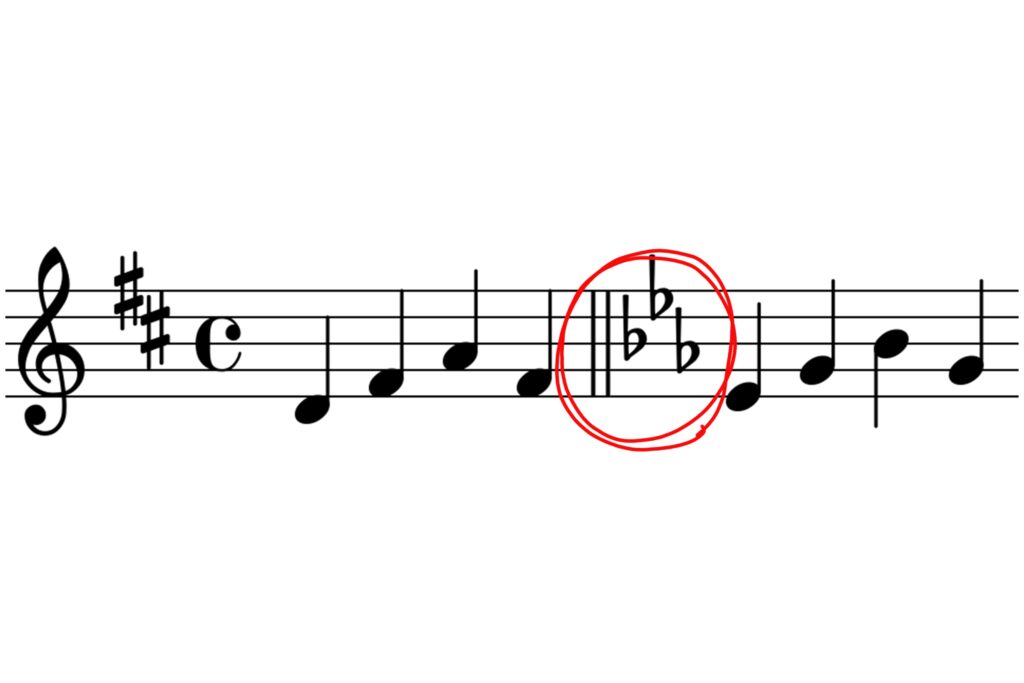

また、曲の途中で調が変わることを『転調』といいます。

皆さんがよく聞く曲でも、最後のサビの曲調が変わることはよくありますね。

その場合は、楽譜の途中で小節線が複縦線(第四回でやりましたね!)になり、その後に新たに調号が置かれます。

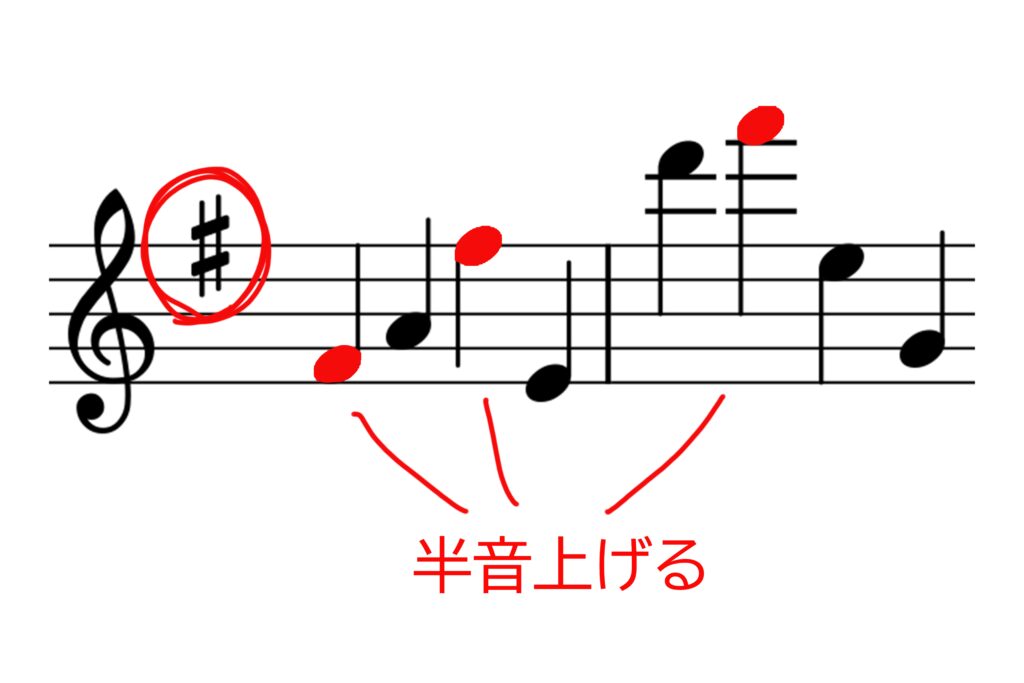

調号のルール

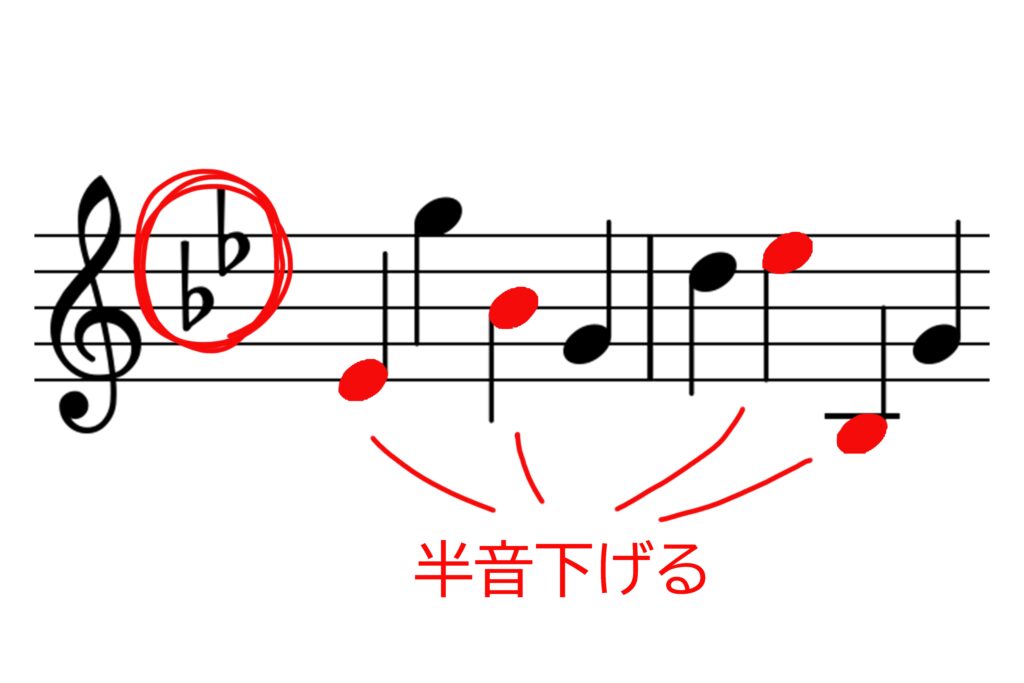

最初に調号による変化記号がついている音には、楽譜の最後までその変化記号が付いているものとして演奏します。

例えば、「ファ」の音だけに#(シャープ)が付く調号であれば、どの高さの「ファ」も半音上げて弾きます。

「ミ」と「シ」に♭(フラット)が付いている調号であれば、楽譜上のどの「ミ」と「シ」も半音下げて弾きます。

臨時記号

臨時記号とは

調号とは別に、音符の横についている変化記号を『臨時記号』といいます。

名前の通り、その曲の調号にはないけれど、この時の音だけを変化させたいという場合に臨時で付けます。

臨時記号のルール

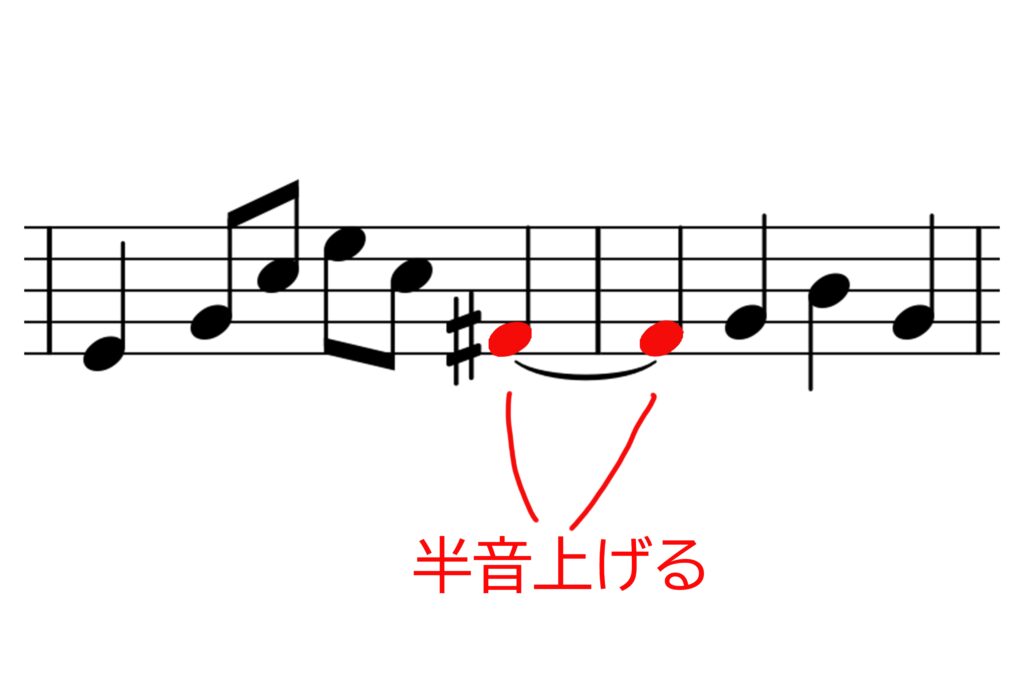

臨時記号は、その小節内で、その記号が付いた音符以降の同じ音すべてを同じように変化させます。

装飾音符(普通の音符の前に書かれる小さい音符です)であっても、です。

ここで気を付けたいのが、「同じ高さの音」ということです。

調号は「ファ」であればすべての高さの「ファ」を変化記号が付いているものとして弾きますが、臨時記号はその高さの「ファ」だけに効力があります。

また、『タイ』という同じ音をつなげて弾く記号で結ばれている音符は、次の小節にあったとしても効力があります。

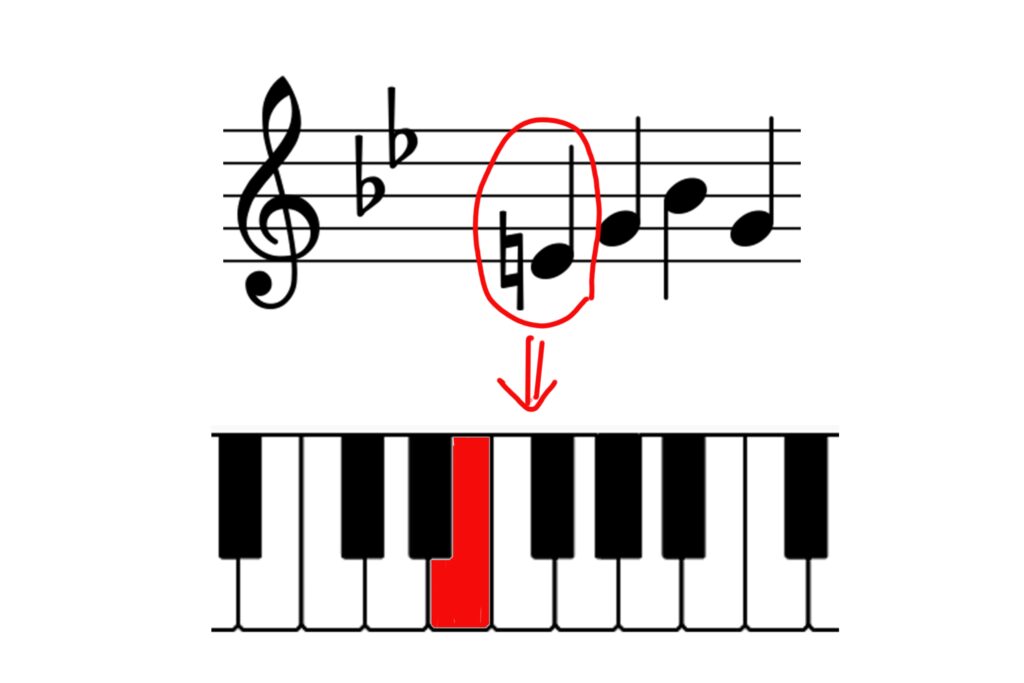

臨時記号が付いている場合は、調号よりも優先させます。

例えば「ミ」の音に♭が付いている調号記号の楽譜の途中で、「ミ」の音に♮(ナチュラル)が付いている場合、半音下げず、もとの「ミ」の音で弾きます。

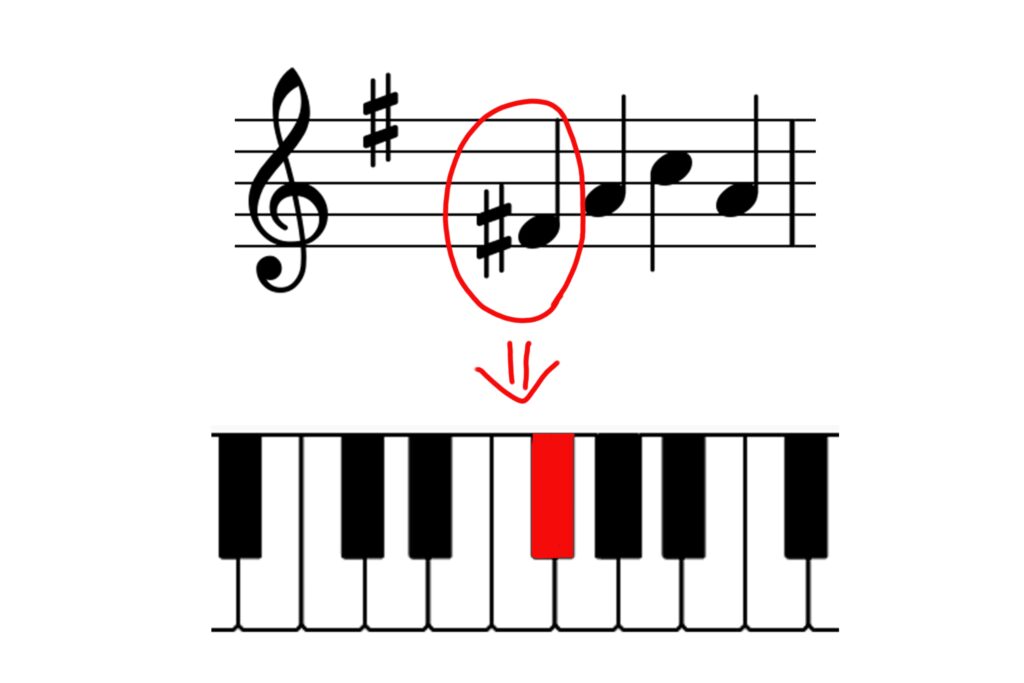

間違えやすいのが、調号でもともと#が付いている音に、さらに#の記号が付いているなどの場合です。

こういう場合は難しく考えず、そこだけを見て、単にその音をその記号だけで変化させてあげるのが正解です。

「もともとシャープがついているから、それをまた半音上げて…」というのは間違いなので気を付けてください。

ポイントをまとめると、

- 小節内の同じ音にはそれ以降ずっと付ける

- タイでつながっていたら違う小節でも付ける

- 調号と被ってもそこだけを見る!

という感じです。

まとめ

お疲れさまでした。

いかがでしたか?

名前は覚えなくても、ここに出てきたルールだけ覚えていればOKです。

簡単でしたね!

変化記号の付け忘れに注意して弾きましょう!

次回は速度記号について見ていきたいと思います。

今回は以上です。

参考になれば嬉しいです。